Der Godfather des modernen Holzbaus

Hermann Blumer ist nicht nur einer der führenden Holzbauingenieure der Welt, er hat mit seinem Erfindergeist auch dazu beigetragen, dass der Holzbau heute die Städte erobert. Im Interview erzählt er von seiner Weltkarriere, die erst im Pensionsalter so richtig begann.

Kürzlich feierte der gebürtige Appenzeller seinen 80. Geburtstag. Absichten, kürzer zu treten, hegt Hermann Blumer derweil keine. Als wir ihn treffen, ist er gerade auf dem Weg nach Brünn, wo er einen Vortrag über zwei der innovativsten Holzbauten unserer Zeit halten wird. Bauwerke, die es ohne ihn in dieser Form niemals gegeben hätte.

Das Centre Pompidou-Metz etwa nach dem Entwurf von Pritzker-Preisträger Shigeru Ban galt als nicht realisierbar, bis der gelernte Zimmermann und Bauingenieur nach monatelangem Brüten den entscheidenden Einfall hatte. „Am Ende war die Lösung dann ganz einfach“, sagt er in aller Bescheidenheit. Beim kürzlich eröffneten Wisdome, einer Erweiterung des Technischen Museums Stockholm, war es ähnlich.

Blumer ist der Troubleshooter, wenn es darum geht, architektonische Visionen in bahnbrechende Freiformkonstruktionen zu übersetzen. Ein Avantgardist, der im gefinkelten Abtragen von Lasten Schönheit und – so der Anschein – eine Art künstlerischen Ausdruck findet. Und nicht zuletzt ein Mensch, der die Gabe hat, andere für seine Ideen zu begeistern.

Als Sohn in einem Holzbau-Familienbetrieb sind Sie mit dem Naturbaustoff groß geworden. Was sind Ihre frühesten Erinnerungen ans Holz?

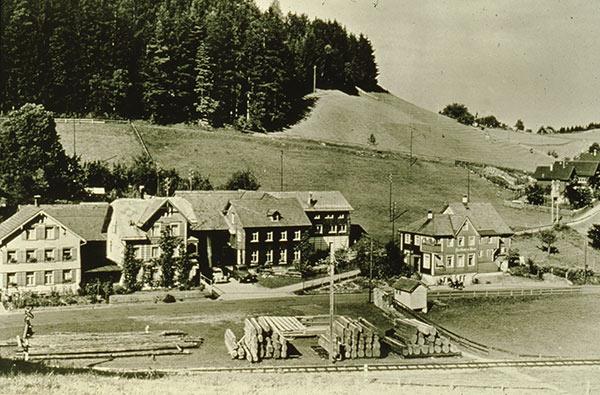

Hermann Blumer: Ich habe als Bub gerne den Zimmerleuten zugesehen, wie sie auf dem Abbundplatz das Holz zugeschnitten haben oder wie in der Sägerei die Baumstämme zu Balken und Brettern aufgetrennt wurden. Wenn die Arbeiten nicht zu gefährlich waren, konnte ich öfter mithelfen. Mit meinem Vater war ich oft im Wald, um die dürren Äste an den Tannen abzusägen, sodass das nachwachsende Holz dann astrein war. Er meinte, das wäre dann einmal Holz für mich.

War für Sie von Anfang an klar, dass Sie diese berufliche Laufbahn einschlagen?

Die Richtung Holz war mir von Anfang an klar. Offenbar ist das Konstruieren in meinen Genen veranlagt, weshalb es mich anfangs zum Beruf des Zimmermanns hingezogen hat. Später lernte ich an der ETH (Eidgenössische Technische Hochschule; Anm.) Zürich dann den Beruf des Stahl- und Betoningenieurs und befasste mich mit Informatik. Danach konnte ich an der Universität Karlsruhe an einem Forschungsprojekt zur Ermittlung der Querzugspannungen an gekrümmten Satteldachträgern arbeiten. Das hat mir dann erst den richtigen Schliff gegeben und den Antrieb, mich noch viel intensiver mit dem Holz zu beschäftigen.

Sie haben die Entwicklung des Holzbaus von einem Nischensegment im Bausektor zum aktuellen Boom miterlebt. War diese Entwicklung für Sie in irgendeiner Weise vorhersehbar?

Also diesen Boom und diese Strahlkraft, die der Holzbau heute hat, das habe ich nicht vorhergesehen. Früher begleitete mich ein ständiges Unwohlsein, wenn ich gesehen habe, dass der Baustoff Holz auf dem Abstellgleis war, gegen Stahl und Stahlbeton quasi chancenlos. An der ETH Zürich war ich der einzige von 220 Studenten, der sich in seiner Diplomarbeit mit Holz beschäftigen durfte, aber eine eigene Ausbildung dazu gab es eigentlich nicht. Erst an der Uni in Karlsruhe habe ich das Holz dann auch wissenschaftlich besser verstanden, und das Entscheidende: Die Computertechnik hat mich damals derart fasziniert, dass ich viel Zeit dem Programmieren gewidmet habe. Schon damals, also 1969, habe ich gesagt: Holz und Informatik – diese beiden Bereiche müssen wir zusammenbringen.

Das ist eigentlich das, was dem Holzbau heute einen gewissen Vorsprung verschafft.

Nicht nur einen gewissen, sondern einen extremen Vorsprung. Beim Forschungsprojekt in Karlsruhe musste ich komplexe mathematische Formeln entwickeln und lösen, das ergab Gleichungssysteme mit an die 100 Unbekannten. Der Computer benötigte zur Lösung dieser Systeme mehrere Stunden. Zur Bearbeitung und Speicherung arbeitete man mit Lochkarten und Tastaturen, Bildschirme gab es zu der Zeit noch nicht. Es war mühsam, aber für die späteren Jahre war diese Grundlagenforschung enorm wichtig.

Schon damals, also 1969, habe ich gesagt: Holz und Informatik – diese beiden Bereiche müssen wir zusammenbringen.

Hermann Blumer, Holzbauingenieur, Unternehmer und Erfinder

Warum sind Sie nicht bei der Forschung geblieben?

Als ich zwei Jahre in Karlsruhe war, erkrankte mein Vater, und ich ging nach Hause in die Firma, um das Erbe meines Vaters weiterzuführen. Wir hatten damals eine Sägerei, Zimmerei und Schreinerei mit circa 25 Mitarbeitern. Für meinen Vater war die gemeinsame Zeit nicht leicht. Ich war zu progressiv, habe immer alles in Frage gestellt und auch ein paar Dummheiten gemacht. Zum Beispiel habe ich 1974 einen schrankgroßen Computer gekauft, eine PDP8-Maschine von Digital Equipment Corporation. Man konnte ihn fast nicht nutzen, denn es gab so gut wie keine Programme und, wie erwähnt, keinen Bildschirm. Ich bin damals Risiken eingegangen, das kann man sich kaum vorstellen.

Wann war für Sie ein Wendepunkt im Holzbau erreicht, an dem klar war, dass Sie alles umsetzen können, wovon Sie geträumt haben?

Es gab drei Stationen. Die erste war die Entwicklung von BSB (Blumer-System-Binder; Anm.), einem leistungsfähigen und auch ästhetisch ansprechenden Verbindungssystem für stabförmige Holztragwerke. Sieben Jahre lang hatte ich daran getüftelt, und im Urlaub 1978 kam mir dann die Idee dazu. Wofür wir zuvor Stunden gebraucht hatten, erledigten wir dann in Minuten von der Planung und Berechnung bis zur Datenübergabe an die CNC-gesteuerten Maschinen. Das war ein Quantensprung und der Durchbruch im Bauen von Holzfachwerken.

Die zweite Station war 1984 die Entwicklung der Lignatur-Kastenbalken. So konnten wir tragende Stall- und Wohnungsdecken etwa in der Stärke von Betondecken bauen und obendrein weitere Funktionen unterbringen. Lignatur-Decken sind im Wohnungsbau heute sehr erfolgreich, weil sie eben mehr können als Betondecken.

Die dritte Station war 1985 die Entwicklung der Lignamatic CNC-Maschine, für die mir um vier Uhr morgens die Idee kam. Gemeinsam mit dem Maschinenbauer Fritz Krüsi aus dem Nachbardorf Schönengrund sind wir auf der Fahrt von Hannover in die Schweiz in einen konstruktiven Rausch geraten. Als wir zu Hause ankamen, hatten wir die erste computergesteuerte 5-Achsen-Abbundmaschine der Welt fertig konstruiert. Das hat dazu geführt, dass man plötzlich ganz neue Möglichkeiten im Holzbau hatte.

Diese Stationen waren notwendig, um im Holzbau von diesem handwerklich Mühsamen und Teuren wegzukommen und in eine neue Ära der Automatisierung einzutreten.

Auch in Sachen Brandschutz haben Sie Pionierarbeit geleistet. Welche Rolle spielte das für die Entwicklung des Holzbaus?

Der Änderung der Brandschutzbestimmungen ist eigentlich die vierte Station, die einen entscheidenden Wendepunkt im Holzbau brachte. In Zürich konnten man aufgrund des strengen Brandschutzes nur noch zweigeschossig mit Holz bauen. Es war wirklich diskriminierend, wie der Baustoff damals behandelt wurde. Das wollten wir ändern, und 1992 habe ich den ersten Impuls dazu gegeben. Wir sind mit der Lignum (Dachverband der schweizerischen Holzwirtschaft; Anm.) zur schweizerischen Vereinigung der Kantonalen Gebäudeversicherer gegangen und haben verkündet: „Wir wollen im Holzbau brandschutztechnisch besser werden als Beton- und Stahlbauten!“ Die haben anfangs nur den Kopf geschüttelt. Aber daraufhin hat die ETH begonnen Forschung zu betreiben, und die gesamten Brandschutzvorschriften für den Holzbau wurden schließlich neu überarbeitet. In dieser Öffnung war die Schweiz wirklich federführend.

Die Marktanteile des Holzbaus liegen in Österreich derzeit bei rund 24 Prozent, gemessen an den gesamten errichteten Nutzflächen im Gebäudesektor. Was denken Sie: Wo liegt die realistische Grenze des Holzbaus?

Die erwähnten Wendepunkte machten die Marktöffnung für den Holzbau möglich, und jetzt ist auch auf Bauherren- und Architektenseite ein eindeutiger Trend zu beobachten. Wenn man heute in der Architektur bestehen möchte, muss man auch mit Holz planen, sonst verliert man Marktanteile. Sehr viele öffentliche Bauten in der Schweiz sind heute aus Holz.

Allerdings kommt immer noch die Frage: Wird das in Holz nicht teurer? Das ist eine ärgerliche Frage, denn man kann das Bauen in Stahlbeton und Stahl gar nicht so einfach mit einem Holzbau vergleichen. Der Holzbau bringt Vorteile, die übersehen werden und nicht in die Rechnung miteinbezogen sind. Unter diesem Tunnelblick habe ich lange gelitten.

Wenn man heute in der Architektur bestehen möchte, muss man auch mit Holz planen, sonst verliert man Marktanteile.

Hermann Blumer, Holzbauingenieur, Unternehmer und Erfinder

Und Ihre Prognose für den Holzbau?

Es wird sich in den nächsten Jahren weltweit zeigen, dass das, was über der Erde liegt, öfter in Holz gebaut wird, weil man aus ökologischen Gründen eigentlich nicht anders kann. Früher galt Holz als nicht zukunftsfähig, aber heute ist es genau umgekehrt: Wer für die Zukunft baut, baut in Holz. Ich kann mir vorstellen, dass der Holzbauanteil weltweit auf bis zu ein Drittel steigen wird. Man sieht es auch daran, dass jetzt viele große Bauunternehmen in den Holzbau einsteigen. Und früher war dort außer der Betonschalung nichts aus Holz.

Wo ließe sich das Potenzial des Holzbaus noch ausbauen?

Im konstruktiven Bereich sind wir schon sehr weit, aber beim kurativen Holzbau beispielsweise stehen wir noch ganz am Anfang. Wir haben in Appenzell die beiden Wohnbauten Mosersweid für den Bauherrn Jan Schoch erstellt – außen Lärche und innen Zirbe. Die Wohnbehaglichkeit in diesen Häusern ist hervorragend, und man muss praktisch nicht mehr heizen. Wir kommen da in eine neue Welt hinein, die mehr ist als der tragende oder der verkleidende Holzbau. Zirbenholz zum Beispiel wirkt aktiv gegen Schimmelpilz und senkt die Herzfrequenz. Es gibt mehr als 50.000 Holzarten auf dieser Welt. Ein Riesenfundus, der noch darauf wartet, entdeckt zu werden.

Sie gelten als Pionier des konstruktiven Holzbaus und haben zu vielen innovativen Lösungen in der zeitgenössischen Architektur beigetragen. Auf welche sind Sie besonders stolz?

Im konstruktiven Bereich war es sehr spannend, mit Shigeru Ban zu arbeiten. Aber auch sehr fordernd, denn er kam bei jedem Projekt mit einer neuen Idee und teilweise fast unlösbaren Sachen. Das Centre Pompidou-Metz galt in Holz ja als unlösbar. In einer kurzen Sitzung mit ihm am Flughafen habe ich die Machbarkeit zugesagt, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das lösen würde. Sieben Monate war ich praktisch nur noch in Klausur und habe mir den Kopf zermartert. Am Ende war die Lösung dann ganz einfach. Das hat alle Strapazen wettgemacht.

Höhepunkte waren auch die teilweise mystischen Kunstprojekte, wie die Lichtskulptur des amerikanischen Künstlers James Turrell auf den Malediven. Oder der Emma Kunz Pavillon in meinem Heimatort Waldstatt, den ich gemeinsam mit dem norwegischen Architekturbüro Helen & Hard geplant habe. Emma Kunz war eine ortsansässige Künstlerin und Heilpraktikerin und hat über 500 Pendelbilder auf Millimeterpapier gefertigt, alles streng geometrisch. Ich hatte die Aufgabe, auf Basis dieser Zeichnungen einen räumlichen Pavillon zu schaffen.

Kürzlich wurde in Stockholm der Wisdome eingeweiht, eines der spektakulärsten Holzbauprojekte unserer Zeit. Wie sind Sie dazu gekommen?

Die Architekten Johan Oscarson und Jonas Elding haben mit dem Ingenieur Florian Kosche den Wettbewerb mit einem Holzgitterwerk gewonnen. Die Auflage war: Das Holzbauunternehmen Stora Enso spendet das Holz, und zwar Furnierschichtholz und Brettsperrholz – also nur plane Werkstoffe. In der Planungsphase kam das Projekt über Blumer Lehmann zu mir, und ich sah, dass der Vorschlag des Ingenieurs ein Hebeltragwerk war und nicht dem Netztragwerk des Wettbewerbsdesigns entsprach. Die Architekten und die Museumsgesellschaft waren deshalb sehr frustriert. Dann habe ich ein paar Tage nach der Lösung gesucht, wie man aus planen Platten und mit Holz-Holz-Verdübelungen die zweifach gekrümmten und tordierten Bänder herstellen und verknoten kann. Ich fand die Lösung, und das hat dann eine radikal andere Vorgehensweise im Herstellungsprozess ausgelöst.

Der japanische Architekt Shigeru Ban sieht in Ihnen eine Art Seelenverwandten. Was verbindet Sie mit dem Pritzker-Preisträger?

Mit Shigeru Ban komme ich immer wieder in eine ähnliche Situation, in der ich etwas verspreche, ohne überhaupt zu wissen, wie ich das liefern soll. Mittlerweile weiß er auch, dass ich das so mache. Aber dieser Zwang führt dann natürlich auch zu Fortschritten im konstruktiven Bereich.

Wir hatten zwar eine gewisse sprachliche Barriere, aber es gab zwischen uns eine Art Verschränkung des Wissens, ähnlich wie sie der Quantenphysiker Anton Zeilinger bei den Photonen nachgewiesen hat. Shigeru Ban macht Skizzen, aus denen man schon alles herauslesen kann und die statisch optimal sind.

So wie er bin auch ich jemand, der ständig am Suchen ist. Nach Systemen, nach Lösungen und nach den unterstützenden Menschen. Ameisen handeln mit Schwarmintelligenz, und die übersteigt die Einzelintelligenz um das Mehrfache. Wenn man diese Schwarmintelligenz bei Menschen aktivieren kann, dann entstehen außergewöhnliche Leistungen. Das heißt, es zählt eben nicht nur das Technische oder der Entwurf, sondern auch der Faktor Mensch.

Das Tamedia-Gebäude in Zürich gilt auch zehn Jahre nach seiner Errichtung als einer der visionärsten Ingenieur-Holzbauten der Welt. Wie erklären Sie ohne viel Fachlatein das Besondere an diesem Bau?

Es ist vor allem die Entstehung interessant. Shigeru Ban kam für zwei Stunden nach Zürich und hat mir am Flughafen die Gretchenfrage gestellt: Was kann Holz im siebengeschossigen Bau besser als Stahl und Beton? Ich habe lange geschwiegen, und irgendwann habe ich dann zu skizzieren begonnen. Meine Idee waren bionische Verbindungen mit fließend runden Formen. Nach zwei Wochen kam dann die architektonisch perfekte Zeichnung von ihm. Weil es bionisch war, wollte er keinen Stahl in den Verbindungen haben. Unsere Ingenieure konnten das schlichtweg nicht in die Tat umsetzen. Dann hatte ich wieder sehr früh am Morgen die Idee, wir könnten das mit großen Holzdübeln und Lochverstärkungen ebenso in Holz machen. Schließlich waren auch manche Lager im Maschinenbau aus Hagebuche. Diese Verbindungen sind eigentlich das Besondere an diesem Bau.

Früher galt Holz als nicht zukunftsfähig, aber heute ist es genau umgekehrt: Wer für die Zukunft baut, baut in Holz.

Hermann Blumer, Holzbauingenieur, Unternehmer und Erfinder

Experten des nachhaltigen Bauens warnen davor, den Holzbau als klima- oder CO2-neutral zu bezeichnen, um kein Greenwashing zu fördern. Ist Holz als Baustoff automatisch nachhaltig, oder kann man da auch etwas falsch machen?

Würden wir als Holzbau-Verantwortliche etwas falsch machen, hätte man uns ja schon längst an den Pranger gestellt. Der Holzbau ist das Mittel der Wahl, wenn man jetzt etwas für die Nachhaltigkeit tun möchte. Dieser Naturbaustoff bringt uns auf einen guten Weg und lässt andere Baumaterialien im Vergleich recht alt aussehen.

Die Baubranche ist für 38 Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Wo sehen Sie die größten Hebel, um diese Bilanz zu verbessern?

Beim Holz müssen wir da nicht mehr allzu viel tun. Die anderen müssten einfach mit Kosten für die negativen Umwelteinflüsse belastet werden. Das ist die einfachste Art, die Menschen zu erziehen. Wenn man etwas Dummes macht, dann muss das Geld kosten. Gäbe es den Lobbyismus nicht, wäre das politisch auch einfach umzusetzen.

In Mitteleuropa verweist man stets auf die zertifiziert nachhaltige Forstwirtschaft. Aber lässt sich die Ressourcenfrage in einer globalisierten Welt regional lösen?

Laut den Waldgesetzen in der Schweiz – und in anderen europäischen Ländern ist es ähnlich – darf man nur so viel verbrauchen, wie auch tatsächlich wieder nachwächst. Es wäre schön, wenn die Holzwirtschaft weltweit als Vorbild für vernünftige Ressourcennutzung stehen würde. Absichern könnte man das durch die Ein-Kubikmeter-Holz-pro-Kopf-Gesellschaft.

Was ist darunter zu verstehen?

Auf allen Kontinenten wächst jährlich pro Mensch ein Kubikmeter Holz nach, wir haben also ein Verhältnis von rund zehn Milliarden Kubikmeter Holz zu rund zehn Milliarden Menschen. Österreich hat anteilig etwas mehr Wald, aber dafür hat zum Beispiel Italien wieder weniger. Würde man jedem Menschen einen Kubikmeter Holz zur Verfügung stellen, wäre das wie eine Aktie oder – mehr noch – eine Lebensversicherung. Das sind immerhin 400 bis 500 Franken (rund 420 bis 525 Euro) pro Jahr, das würde vielen Menschen extrem helfen.

Laut der Biophilie-Hypothese des amerikanischen Biologen Edward O. Wilson besitzt der Mensch eine instinktive Verbindung zu anderen Lebensformen wie etwa Bäumen. Zudem gilt es heute als erwiesen, dass Holz die Gesundheit des Menschen positiv beeinflusst. Kommt nicht auch in dieser Hinsicht dem Bauen mit Holz eine gewisse Dringlichkeit zu?

Ja, auf jeden Fall. Diese Entwicklung hat ja im Bau von Spitälern bereits begonnen. Ich bin gerade in ein Projekt in diesem Bereich involviert, ein sechsgeschossiges Krankenhaus in der Ukraine, zusammen mit Shigeru Ban. Es ist eine faszinierende Konstruktion, ähnlich wie beim Tamedia-Gebäude. Sie besteht nur aus gesteckten Holzverbindungen, aber diesmal ist die Konstruktion mit Brettsperrholz gebaut. Die Elemente dafür liefert eine Firma vor Ort, nur so konnten wir diese Lösung überhaupt erst anbieten.

Wird die Verbindung des Menschen zur Natur im bevorstehenden Zeitalter der Digitalisierung an Bedeutung gewinnen?

Wenn wir nur noch auf das Handy starren und die Blumen am Wegrand nicht mehr sehen, dann sieht es schlecht aus für die Menschheit. Damit sich der Mensch in der Technik nicht verliert, braucht er die Natur. Ich glaube, das muss man den jungen Leuten wieder beibringen. Dass sie raus in den Wald gehen und Bäume umarmen. Sonst geht die Menschheit zugrunde.

Sie sind in Waldstatt aufgewachsen und leben auch heute noch in dieser 1.750-Seelen-Gemeinde inmitten der Appenzeller Bilderbuchlandschaft. Was verbindet Sie mit dieser Gegend?

Mit meinen Projekten hatte ich die Möglichkeit, viele Länder zu sehen, aber ich bin in Waldstatt wie verwurzelt. Die Landschaft ist dort schon ganz speziell, mit diesen Hügeln, den verstreuten Höfen und dieser spürbaren Ruhe. Auch wenn ich in größeren Städten gelebt habe wie in Zürich, am Wochenende hat es mich immer in die Hügel und Berge gezogen.

Sie haben kürzlich Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Wie sehr sind Sie im Holzbau noch aktiv?

Ich arbeite derzeit eigentlich noch mehr als hundert Prozent. Ich habe derart viele Anfragen, aber ich kann in meinem großen Umfeld auch Aufgaben delegieren. Bisher habe ich keinen beruflichen Einschnitt gespürt. Als ich Shigeru Ban traf, war ich bereits 62. Meine große Karriere ist eigentlich erst so richtig losgegangen, wenn andere in Pension gehen.

Das heißt, ans Aufhören denken Sie gar nicht?

Ich merke natürlich da und dort, dass mich andere überholen, allerdings ist das immer relativ. In der Erfahrung können sie mich nicht abhängen, in neuem Wissen sehr wohl. Aber wenn es so weitergeht, habe ich auch die nächsten zehn Jahre noch genug zu tun.

Interview: Gertraud Gerst

Fotos: Philipp Horak, Hermann Blumer / privat, Sweden’s National Museum of Science and Technology / Stora Enso, Sindre Ellingsen / Helen & Hard, Didier Boy de la Tour